中枢神经系统(CNS)的中尺度连接组学在亚细胞分辨率下取得显著进展,但外周神经系统(PNS)由于身体尺寸大、结构异质性高,相关研究面临挑战。现有全身透明化技术结合传统光片显微镜,难以均匀解析整个小鼠体内的细神经分支和单轴突纤维,共聚焦显微镜的块面成像模式速度有限,无法满足成年小鼠全身高分辨率成像需求。

2025年7月10日,中国科学技术大学毕国强教授、徐程特任副研究员、刘北明教授和祝清源高级工程师作为共同通讯作者,在国际顶尖学术期刊 Cell 上发表了题为“High-speed mapping of whole-mouse peripheral nerves at subcellular resolution” 的研究论文。该研究首创了一套超高速小鼠全身亚细胞分辨率三维成像技术——blockface-VISoR,成功实现了对全身神经系统的高分辨率三维重建,并绘制了前所未有的精细外周神经图谱,将连接组学成功拓展至大脑之外,为解析周围神经调控网络及疾病机理研究提供了全新工具。

中国科大特任副研究员时美玉、博士生姚雨辰、王淼和硕士生杨琦为论文共同第一作者。毕国强教授为通讯作者,徐程特任副研究员、刘北明教授和祝清源高级工程师为共同通讯作者。该工作还得到安徽大学屈磊教授、中国科学院深圳先进技术研究院徐富强研究员、新西兰奥塔哥大学张铭教授和 Yusuf Ozgur Cakmak 教授的协作支持。

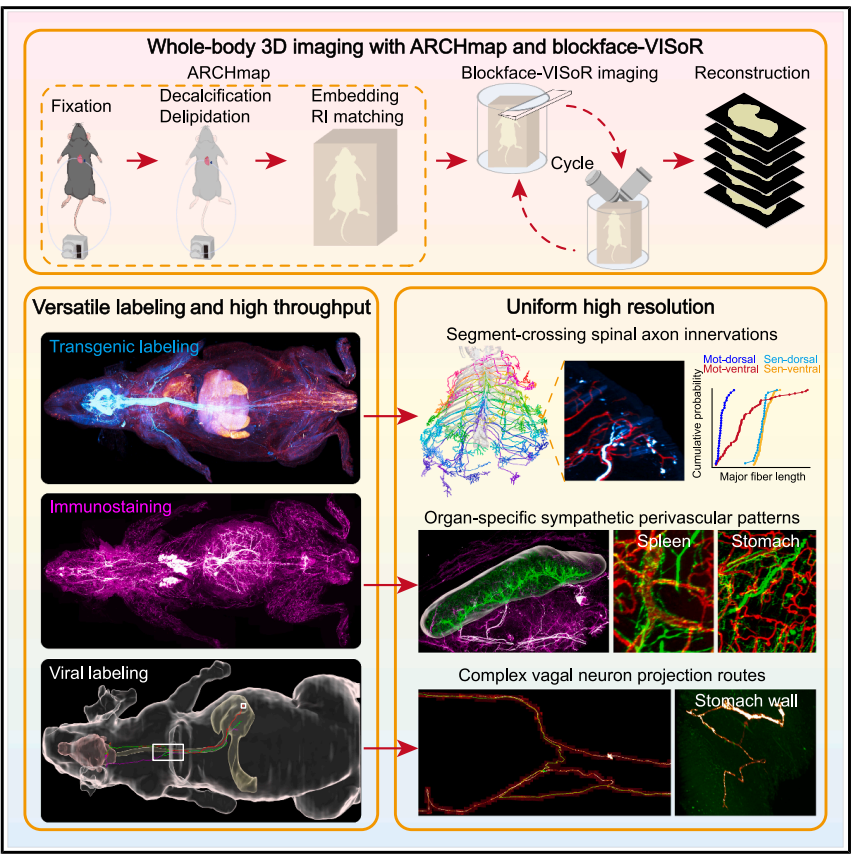

研究团队研发了整合精密振动切片装置的blockface-VISoR成像系统,以及配套的小鼠全身透明化和水凝胶包埋的样品制备流程ARCHmap。该技术流程的核心在于:每次仅对样品块表面约600微米深度进行三维成像,然后自动切除已成像的400微米厚度样品,循环此过程直至样品成像完毕。随后,利用自动化拼接算法对相邻切片间约200微米的重叠区域进行三维无缝拼接重构。由于每次扫描成像深度仅数百微米,组织透明化后的光散射效应弱,因此能实现高分辨率成像。基于此策略,研究人员建立了优化的技术流程,在40小时内完成了成年小鼠全身均一亚细胞分辨率三维成像,获取单通道约70 TB原始图像数据。目前已累计采集数十只小鼠数据,总量超过4 PB。

由于样品制备方法具备高荧光保存性的优势,ARCHmap-blockface-VISoR技术兼容神经科学领域常用的转基因和嗜神经病毒携带的荧光蛋白,以及免疫荧光等标记方法。结合上述标记和成像技术,研究人员成功解析了小鼠全身不同类型周围神经的精细结构和单纤维投射路径,首次揭示了单个脊神经元的跨节段投射特征,阐明了全身交感神经的器官特异性伴血管分布模式,并解析了迷走神经的整体投射构架和单纤维复杂投射路径。

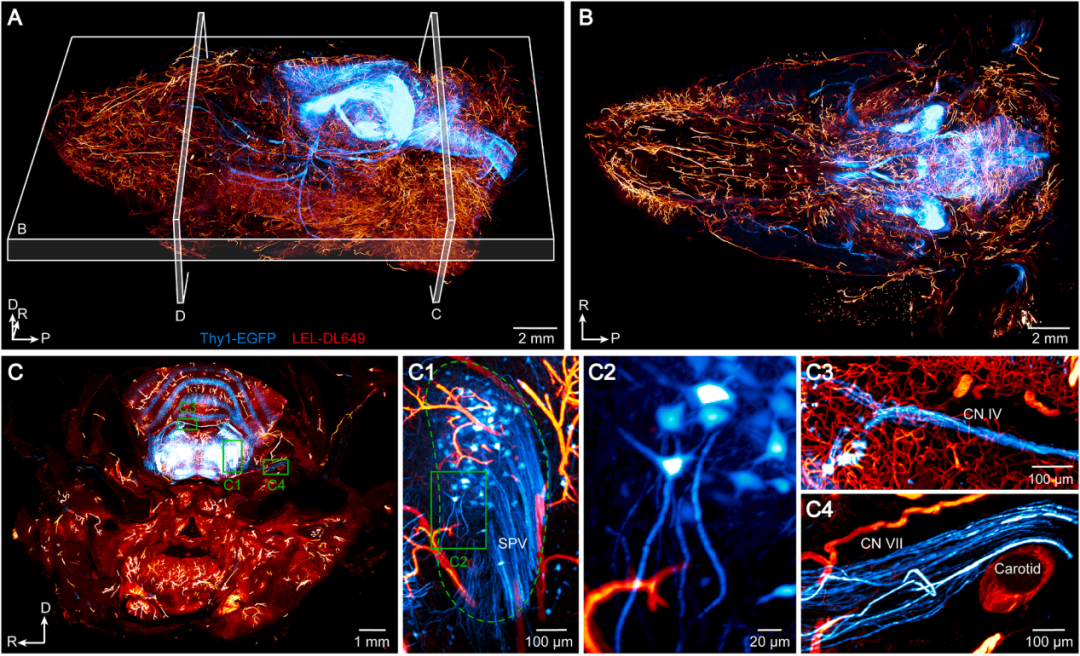

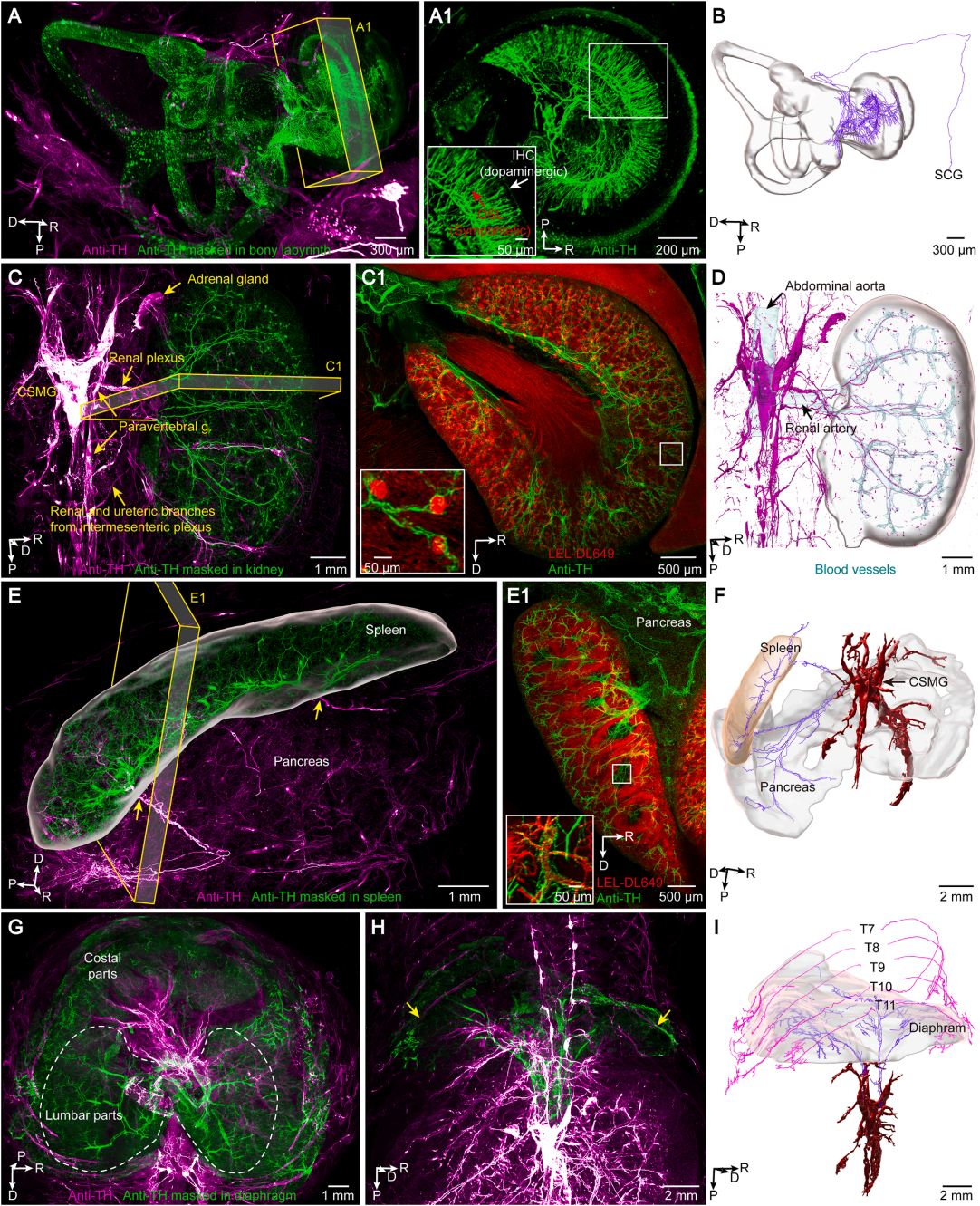

在Thy1-EGFP小鼠中,3D重建清晰展示颅神经的精细结构,如滑车神经(CN IV)、面神经(CN VII)、三叉神经(CN V)等。观察到三叉神经运动部分通过广泛的爪状神经肌肉接头支配头面部肌肉,感觉部分的一个轴突束支配门齿和臼齿的牙周组织。

图1 颅神经的可视化

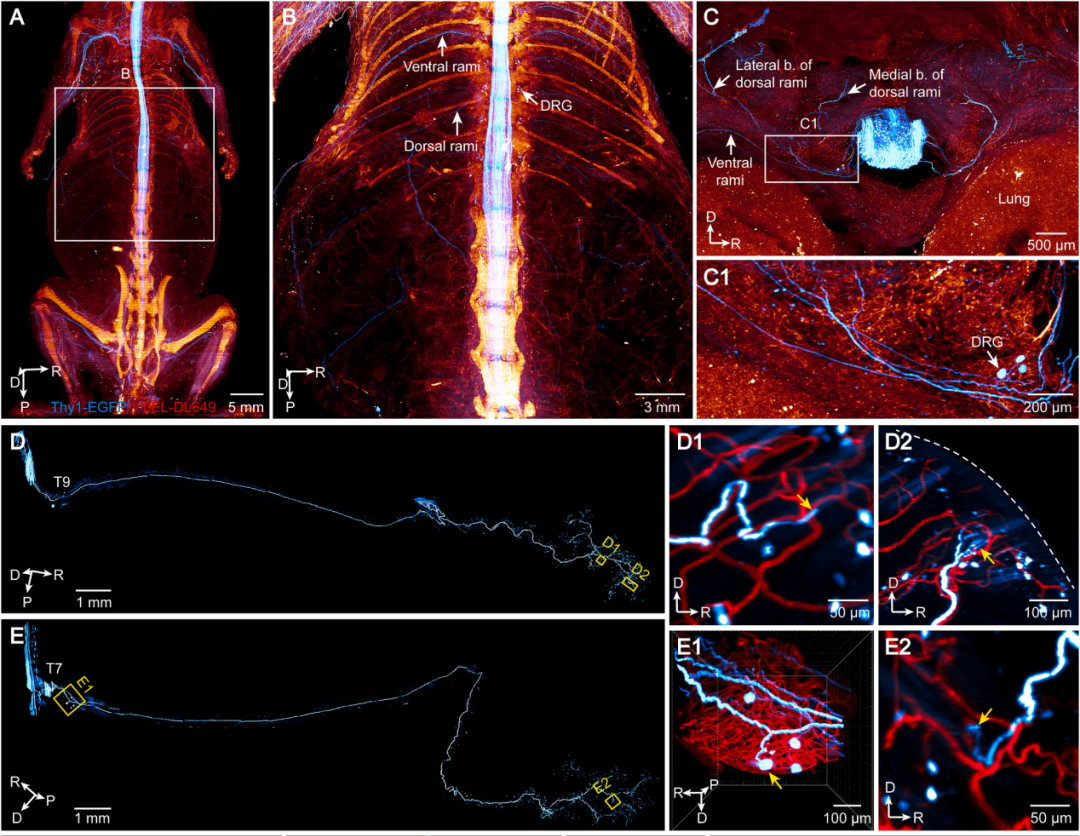

追踪到胸段运动神经元(脊髓中)和背根神经节(DRG)感觉神经元的长投射(达约8cm),可见神经肌肉接头和感觉神经末梢。从两只Thy1-EGFP小鼠中重建191个胸段(T2-T13)表达EGFP的脊髓神经元,包括腹支的66个运动和66个感觉神经元,背支的30个运动和29个感觉神经元,揭示了不同类型神经元的节段相关支配模式。

图2 单个胸段脊髓感觉神经元和运动神经元的可视化

利用抗酪氨酸羟化酶(TH)抗体,在全身观察到广泛标记的交感神经,包括交感链、神经丛及与神经节连接的细神经分支。发现交感神经在腰骶骨骼、腿部肌肉等部位与血管伴行的血管周围模式,在肾脏、脾脏等内脏器官中也有类似模式,但在胃和肠道中形成网状结构,与血管不重叠。

图3 交感神经对器官支配的可视化

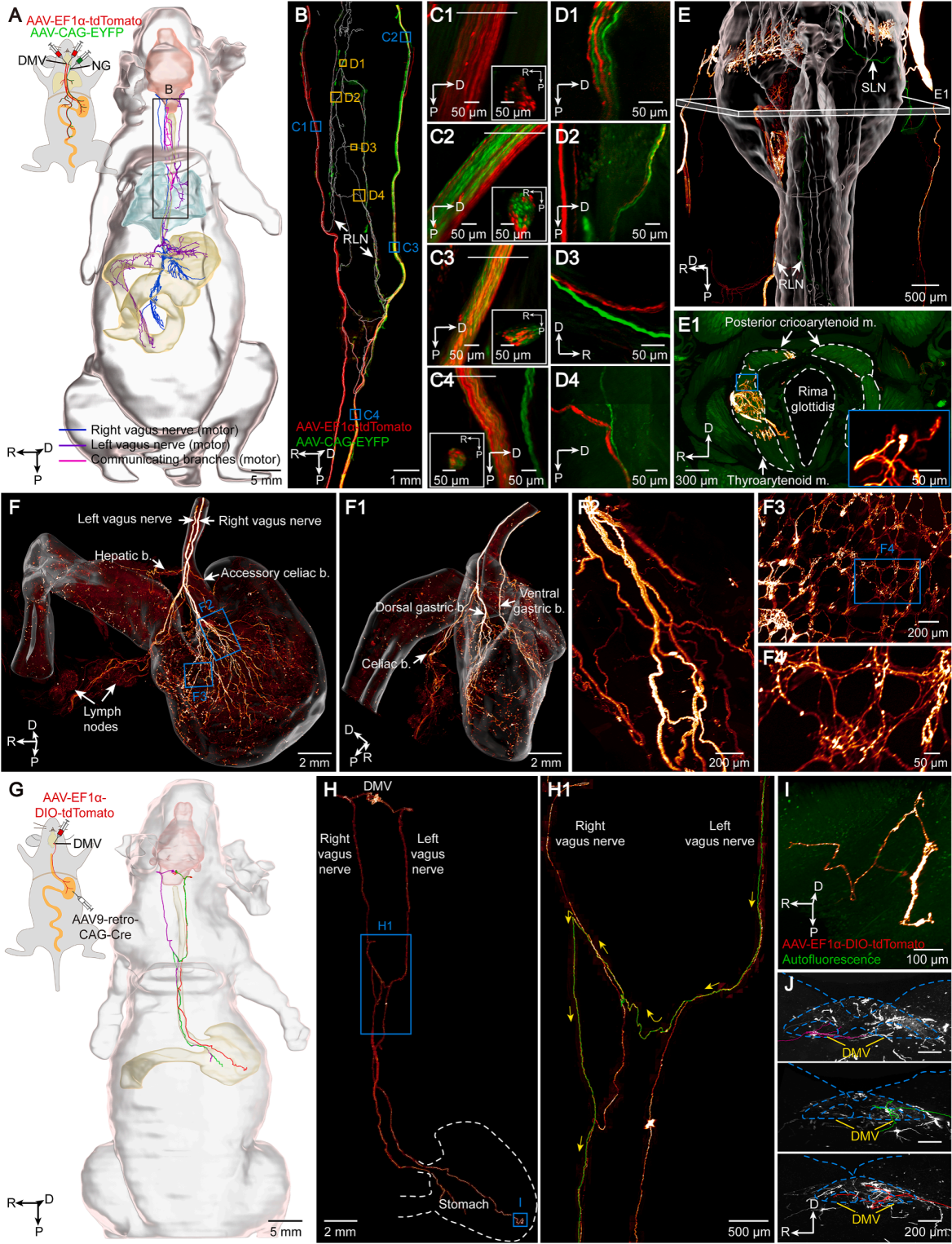

通过病毒标记,追踪到迷走神经的运动和感觉成分及其对咽、喉、食道等器官的支配路径。观察到左右喉返神经(RLNs)及迷走神经干之间的多种互连,左侧喉返神经纤维可交叉到右侧支配喉部等新特征。稀疏标记显示迷走神经的单个运动和感觉神经元在进入靶器官前无分支,呈一对一的器官支配模式,但投射路径复杂。

图4 病毒标记迷走神经的可视化及单个神经元追踪

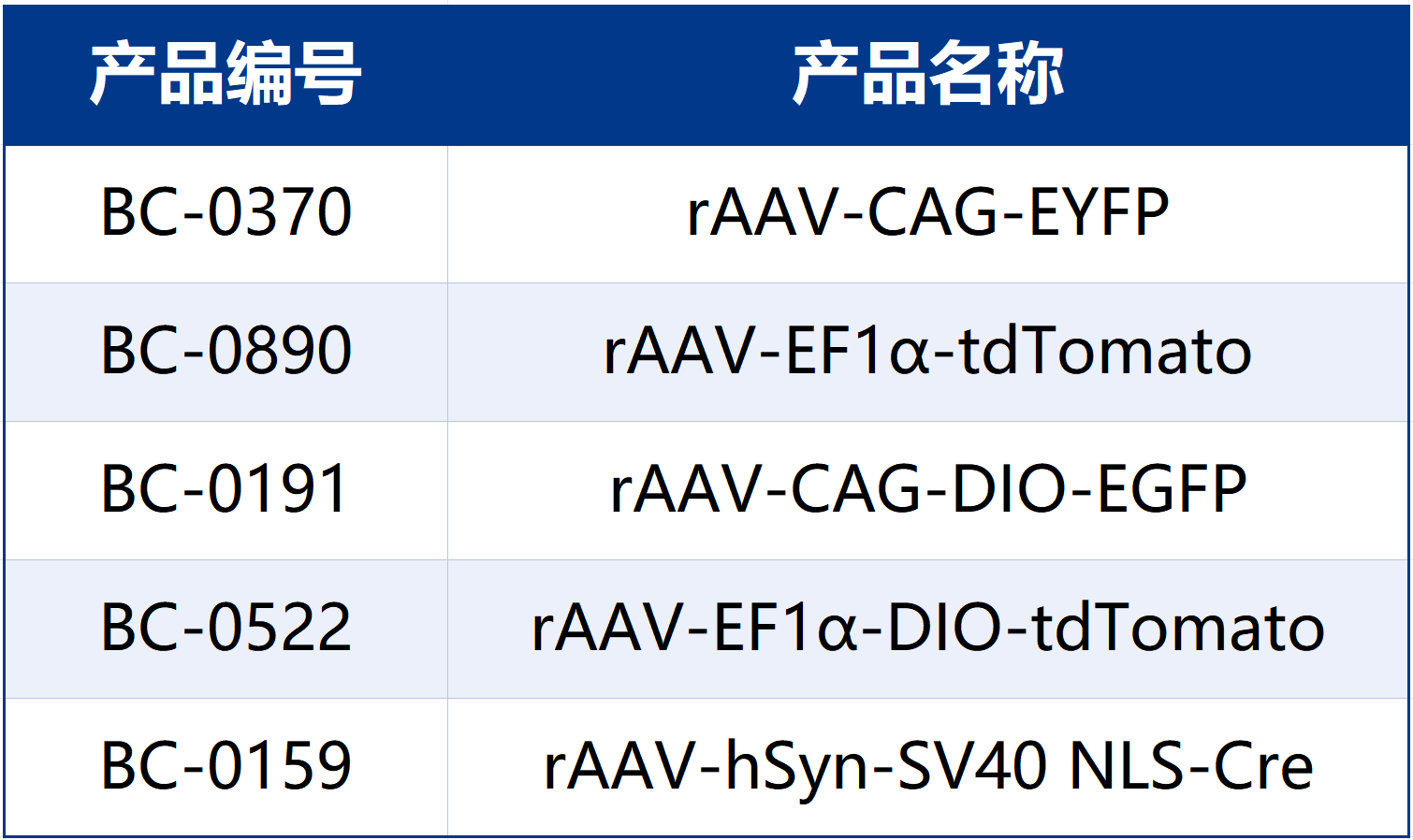

本文使用的工具病毒布林凯斯均可提供:

同时布林凯斯也可提供各类定制服务请联系小布:18971216876(微信同号)或者咨询所在区域的销售经理获取更多信息。