随着神经科学研究进入“细胞类型-环路-行为”多维解析时代,传统基于抗体标记的神经元分类技术面临诸多瓶颈,如抗体特异性不足、价格昂贵、低通量(同一脑片难以标记多个蛋白)等问题,严重制约了复杂神经环路与疾病机制的深入解析。为突破这些限制,我们推出了一项创新的科研服务——“神经环路示踪 + 靶向空间组学 + 神经元分类解析服务”,通过在完成神经环路示踪后,对包含被标记神经元脑组织进行空间转录组学分析,可以将环路示踪获得的解剖学连接信息与基因表达的空间定位信息进行整合。这种整合使得研究人员能够直接将被标记的神经元与其分子特征(如特定基因的表达水平、神经元亚型)关联起来,从而揭示神经元类型、环路连接以及功能状态之间的直接联系。

——本服务基于三大核心技术

01、神经环路示踪技术

采用AAV、RV、PRV等病毒工具,实现顺行/逆行、跨突触标记,精准定位神经元投射路径。

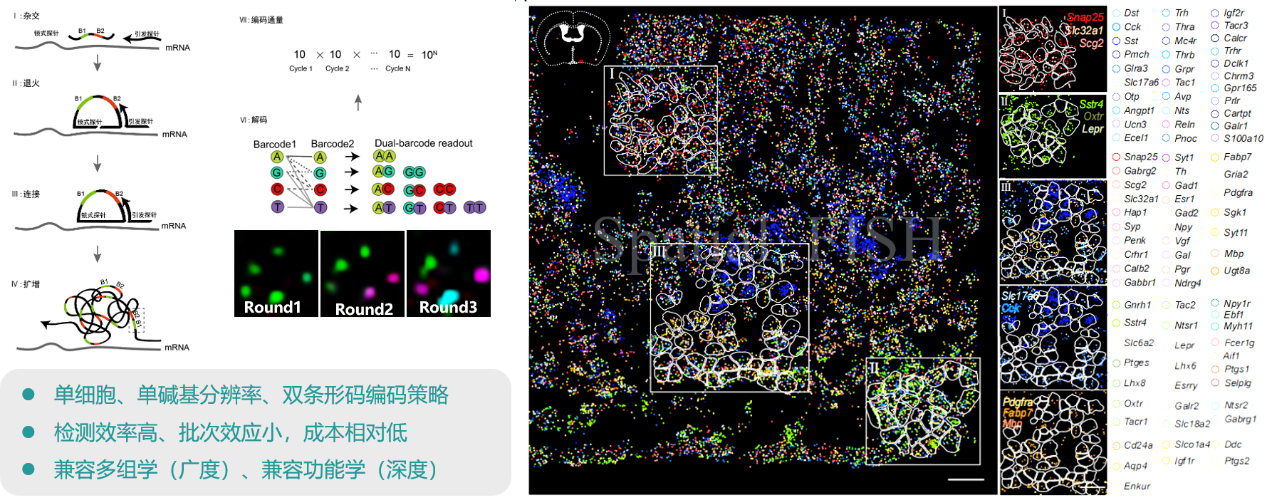

02、靶向空间转录组技术(MiP-seq)

03、多维度数据分析与可视化

01、实验设计

根据研究目标确定标记策略(逆行/顺行病毒示踪、跨单/多突触标记),选择合适的病毒类型,设计或选择目的靶标Marker探针Pannel;

02、病毒标记与组织处理

按照“病毒注射→取材→固定→蔗糖脱水沉降→OCT包埋→冰冻切片”的流程处理样本;

03、靶向空间转录组

靶向空间转录组mRNA水平定位定量检测;

04、多维度数据整合与分析

分析示踪病毒标记到的神经元类型,数量和空间分布。

1、高特异性探针与丰富 panel:精准识别神经元亚型

针对关键神经元细胞类型筛选出杂交效率高、特异性强的靶序列区域,设计专用杂交探针。集成的靶向panel包含30多种神经元 Marker,能精准识别多种神经元亚型,在复杂的神经元群体中准确区分不同类型神经元,为深入研究神经元特性和功能奠定基础。

2、全面的交付内容:一站式科研成果呈现

包括原始图像(病毒标记荧光图、基因原位杂交图)、分析图表(神经元亚型空间分布图、基因表达箱线图/热图)、统计结果与结论,最终以结题报告形式呈现,直观展示研究结果。

3、广泛的应用前景:跨越多个研究领域

适用于多个神经科学研究领域。在发育神经科学中,可追踪神经元在发育过程中的变化;神经退行性疾病研究里,助力寻找疾病相关的神经元变化和潜在治疗靶点;精神障碍机制解析中,探索大脑神经环路异常。

案例结果展示

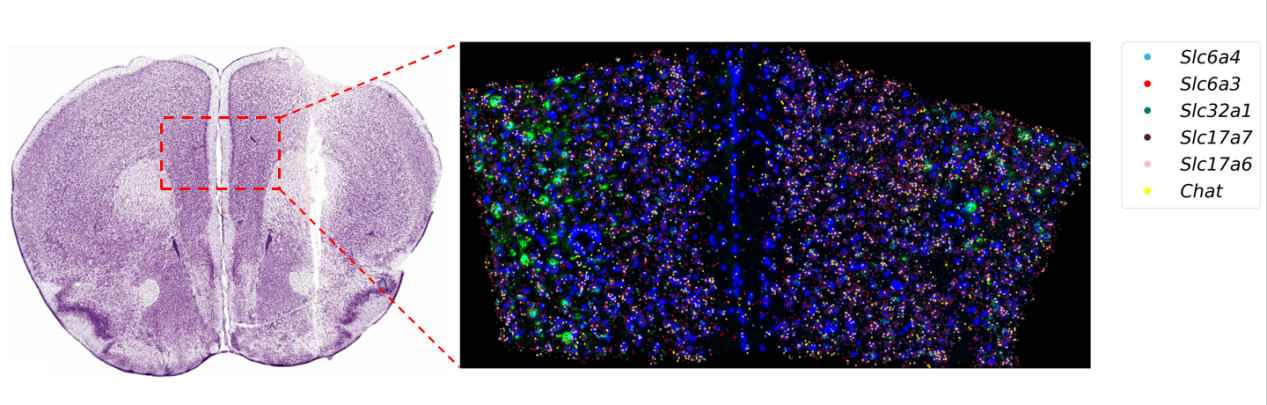

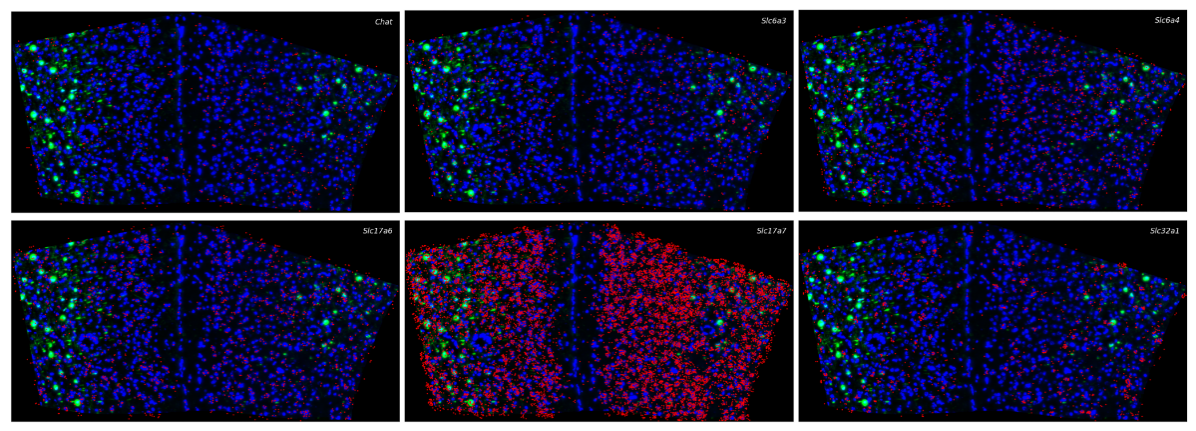

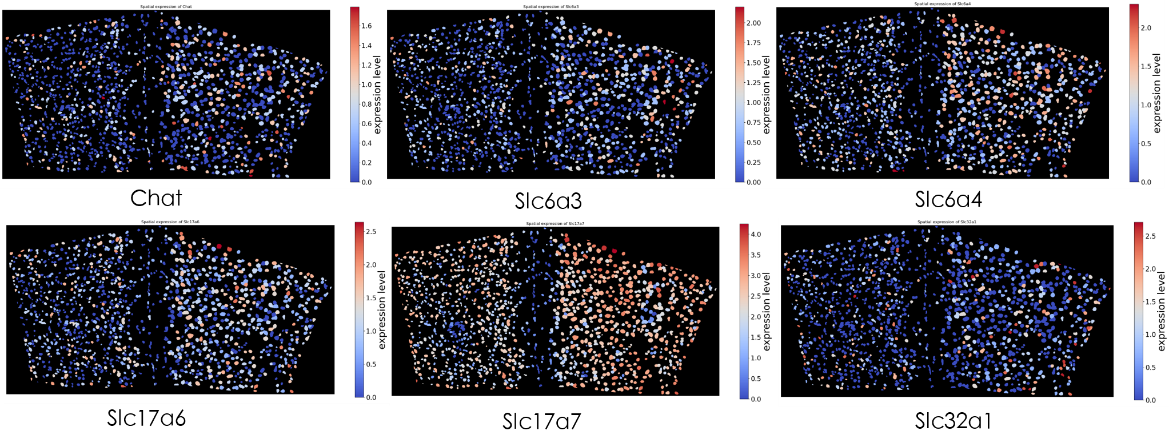

探究小鼠前额叶皮层(PrL)中投射至中脑腹侧背盖区(VTA)的神经元类型,在VTA注射RV逆向跨突触示踪病毒,小鼠取材切片后进行原位杂交检测,检测panel包括胆碱乙酰转移酶(ChAT)、多巴胺转运体(DAT)、谷氨酸囊泡转运蛋白1(Vglut1)、谷氨酸囊泡转运蛋白2 (Vglut2)、水泡GABA转运蛋白(VGAT)、5-羟色胺转运蛋白(SERT)。

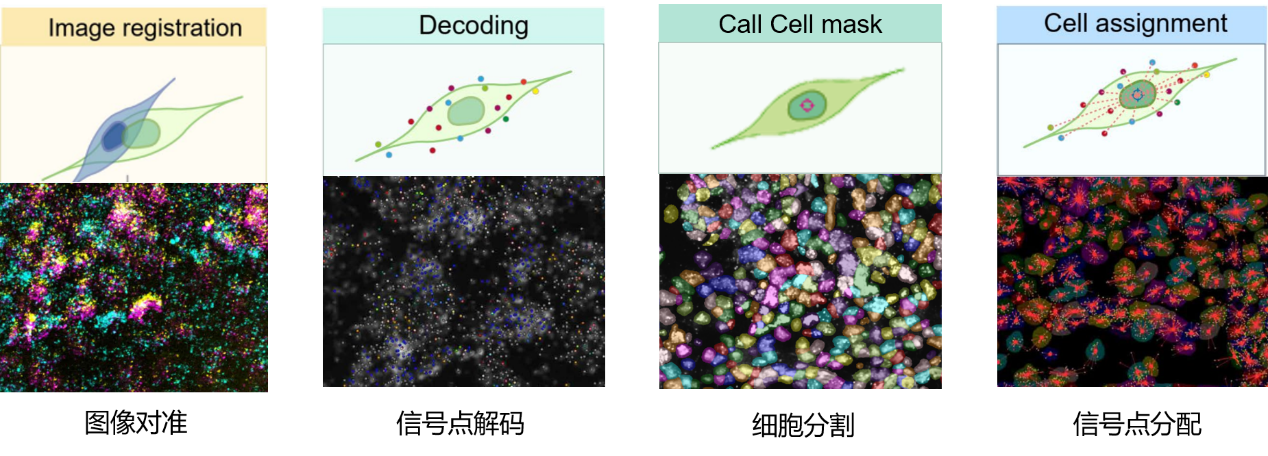

1、图像校准:对获取的图像进行调整和优化,以纠正或消除由于各种因素(如设备差异、光照条件、实验操作等)引起的图像轮次偏差,使图像更加准确、一致和可靠。

图1 merge显示的荧光图(蓝色为细胞核,绿色为病毒标记细胞)

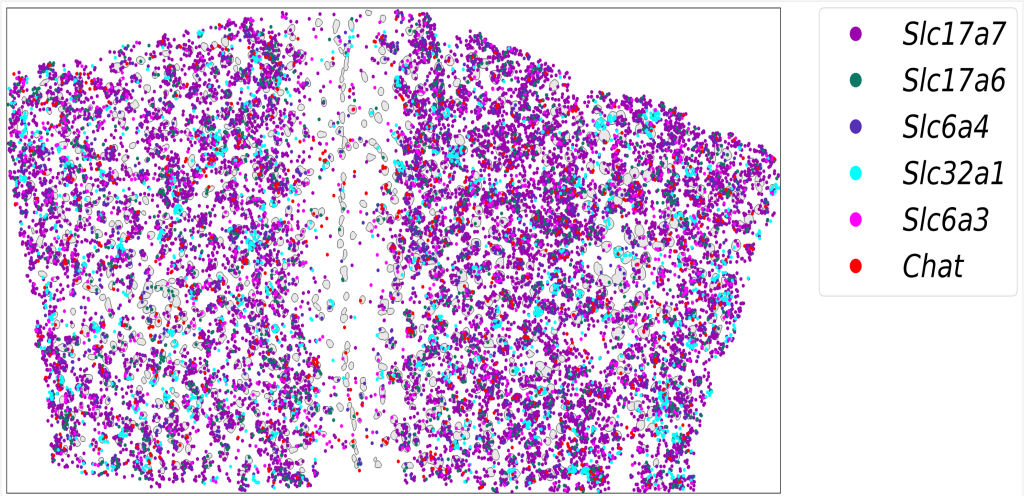

2、信号点解码:对荧光信号进行量化和定位。量化即计算荧光信号的强度、面积或其他相关参数,以反映其在生物样本中的表达水平。定位即确定荧光信号在图像中的精确位置,以便分析其在空间上的分布和相互作用。

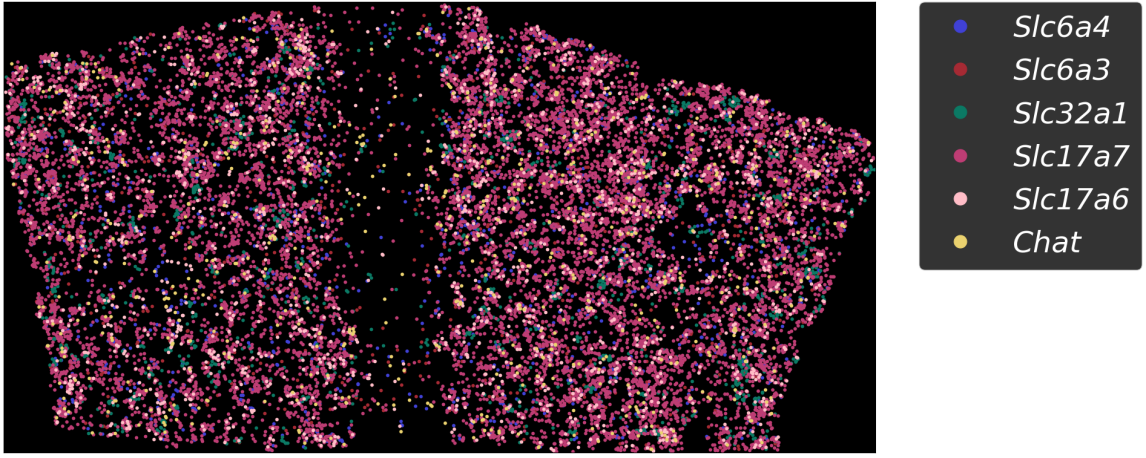

图2 所有基因分布图(不同颜色的点代表不同基因的信号点)

图3 单个基因分布图(单个基因表达谱)

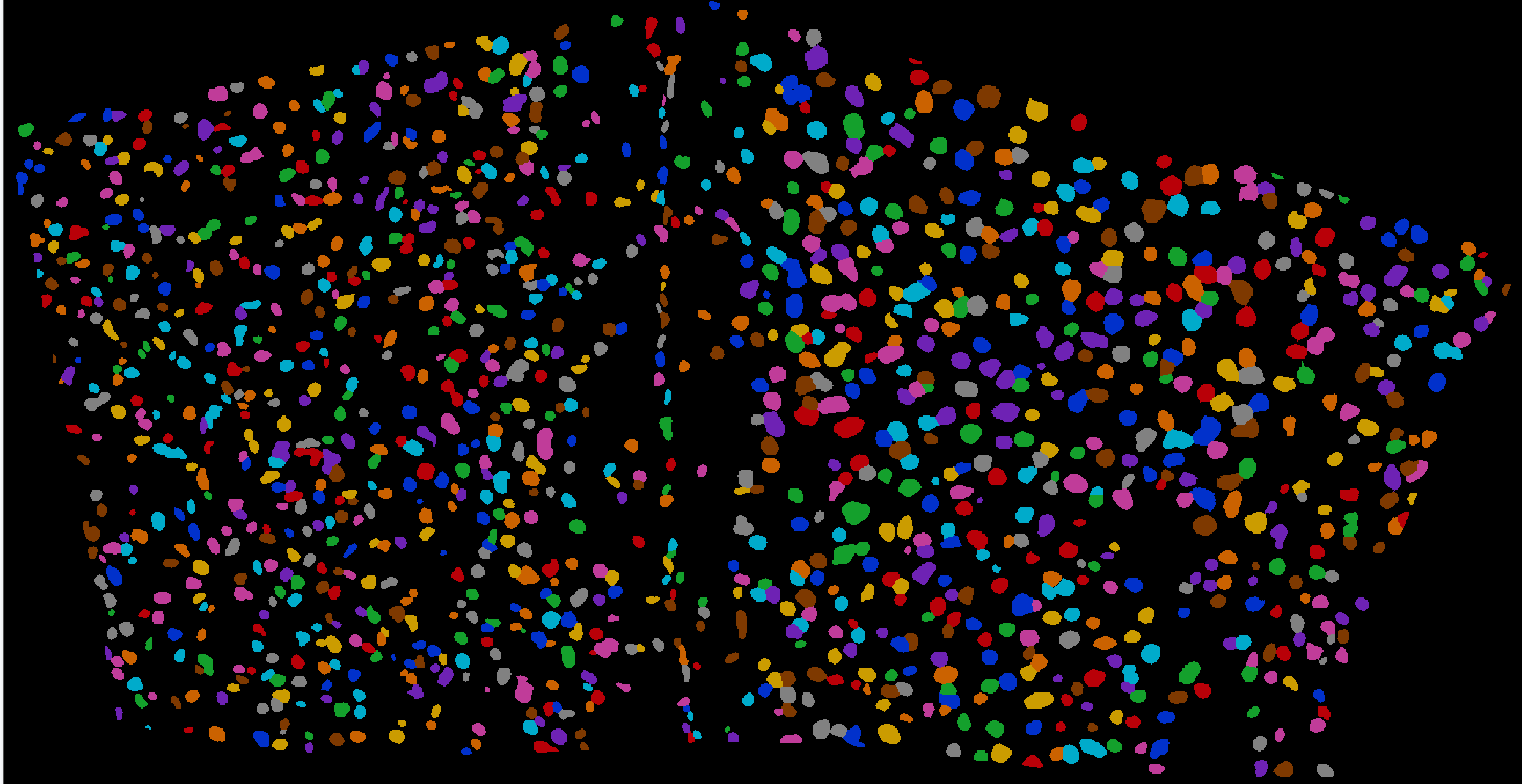

3、细胞分割与信号点分配:图像处理和分析,以识别和界定细胞边界,从而实现单个细胞的定位和分割。

图4 细胞分割图(图中为识别到的细胞)

图5 基因细胞分布图(蓝色/灰色为细胞核,不同颜色的点代表不同基因的信号点)

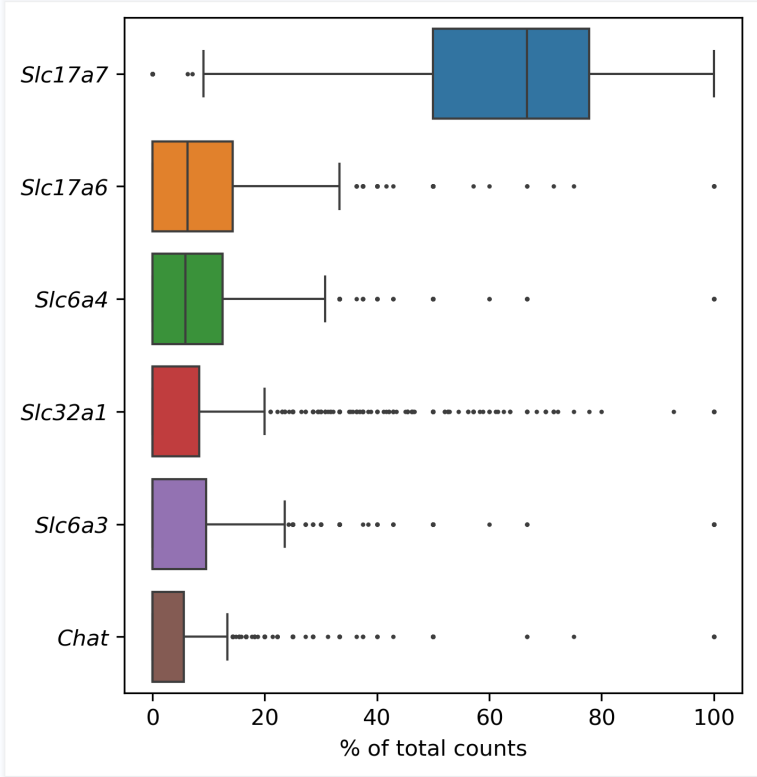

4、数据统计:示踪病毒标记到的细胞中,6种基因表达情况的统计结果。

图6 基因表达箱线图

图7 基因原位表达热图

综上实验结果显示,前额叶皮层脑区投射到中脑腹侧被盖区的神经元中,Sla17a7细胞占其主要类型,整体占比约为63%。